濁水溪公社兩張專輯與紀錄片上線水晶頻道(二)

尋團啟事 陳德政

尋團啟事 陳德政

(本文作者陳德政是作家、導演、登山家。曾在水晶唱片實習,深受搖滾樂與另類文化影響。大四畢業製作與同學毛致新合拍台灣獨立樂團濁水溪公社紀錄片《爛頭殼》,2001年由水晶唱片以VCD格式發行,2020年於金馬影展進行20週年放映。本文節錄自陳德政所著《我們告別的時刻》(大家出版社 2018)

政大廣電系採小班教學制,一屆只收三十幾個學生,班上的競爭頗為激烈,有人大一就積極招兵買馬,物色畢製夥伴了。毛致新和我都是動作比較慢的人,等我們開始尋找指導老師,合適的人選都被別組挑走了,幸好仍有一位女教授願意收留我們,她治學嚴謹,行事風格一板一眼,坦白說,文化品味和我們差異甚遠。

「來,你們畢製想做什麼?」第一次Meeting時,老師開宗明義地問道,用她一口字正腔圓的國語。

「樂團的紀錄片。」

「你們的動機是什麼?」

學術的殿堂裡,好像凡事都得給個動機才行,光用「僅憑直覺」是不夠的。我們描述了各自的狀況,因為都熱愛音樂,也都玩過樂團,自然會想拍一部和樂團有關的紀錄片。黑澤明不是說過的嗎?創作是從記憶中產出的,不可能憑空而生,一定是根據某種親身經歷得來。

「好,你們想拍怎樣的樂團?」

「搖滾樂團。」

「你們有拍攝對象了嗎?打算去哪裡找?」老師用一種擔心的眼神看著我們。

這下可被問倒了,因為,我們也不知道啊,或者說,尚未討論到那裡去。當天回家我速速擬了一份徵求樂團的草稿:

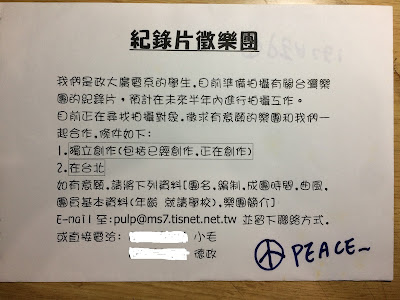

紀錄片徵樂團

我們是政大廣電系的學生,準備拍攝有關台灣樂團的紀錄片,預計在未來半年內進行拍攝工作,目前正在尋找拍攝的對象,徵求有意願的樂團和我們一起合作,條件如下:

1 獨立創作

2 在台北

如有意願,請將團名、編制、成團時間、曲風、團員基本資料(年齡、就讀學校)

E-mail至:pulp@ms7.tisnet.net.tw

或直接電洽

我用家裡的印表機列印出來,左看右看覺得少了什麼,決定在空白處畫上一個大大的和平標誌,一旁寫著PEACE!

我先寄給毛致新過目,再到巷口的影印行請老闆複印在白色的A4紙上,那份傳單毫無設計感可言,是不折不扣的學生製作規格。我們兵分二路,以亂槍打鳥的方式發送到每一處會被「目標受眾」看到的地點,除了唱片行、Live House、練團室這三大區塊,諸如女書店、唐山書店、台灣的店,或是Spin、Roxy 99等搖滾酒吧都沒有放過。

虛擬世界當然也得顧及,那正是電子布告欄百家爭鳴的年代,遼闊的網路空間林立著各種山頭,各有各的屬性與特色:另翼岸譜、山抹微雲、風之國度、五四三音樂站、連線搖滾板,有些是樂手的集散地,有些是樂迷的取暖處,有些是吃飽沒事幹的人打一場無聊又痛快的筆戰的好去處。

關掉數據機準備下線前,我忽然想起每週《破報》的最後幾頁都有提供尋人服務,什麼導演徵演員啦、樂團徵主唱啦、攝影師徵模特兒啦、寂寞芳心徵電聊伴侶啦,簡直無奇不有。我寄了一封信給編輯部,祈禱來函照登。

時間是九月中,我們能做的幾乎都做了,兩人信心滿滿,等著樂團上鉤。

濁水溪公社的「強姦殺人」,收在「牛年春天吶喊現場」,水晶唱片(1997)一個月很快過去了,釋放出的訊息卻彷彿石沉大海,照理說,樂團創作的風氣已經盛行好幾年了,符合拍攝條件的對象應該不少才對。也許網路上的貼文被淹沒了,店頭的傳單被移除了,但也有可能,兩個沒沒無聞的大四生,別人對你興趣缺缺。

遲遲得不到回音,我們開始焦慮起來,懷疑這條路究竟行不行得通。每星期的畢製課變得如坐針氈,Meeting的時間愈來愈短,老師的眉頭也愈縮愈緊,眼看學期已過了三分之一,她給我們下了最後通牒:「我想,兩位可以著手研究Plan B了。」

走出教師辦公室,毛致新靠著新聞館前的欄杆,悶悶地抽菸,我在門口來回踱步,咀嚼我的不甘心。我們確實討論過一個備案,逼不得已,兩人乾脆重操舊業,由我擔任主唱兼吉他手,他擔任貝斯手,鼓手則找搖滾社的學長來幫忙,就這樣,一部指南山下(編註:政大在指南山下)的樂海浮沉錄,有沒有看頭?

這肯定是下下之策了,大傳系的學生都曉得,拍片守則第一條,就是避免將攝影機對向自己,尤其如果你是日子過得渾渾噩噩的大學生,美其名以意識流的手法探索內心世界,實則內容空洞、無病呻吟。待作品完成後,就在畢展放映了那麼一次,連自己都看不太懂,往後只能跟別人說,我當年可是拍了一支「實驗電影」啊!

濁水溪公社。柯仁堅提供這不是我們想要的結果,但事到如今,自己的樂團自己拍,恐怕是唯一的選擇了。我們在新聞館前做出決議,再等十天就好,如果拍攝對象依然沒有著落,我倆便將塵封的樂器重新拿出來,踏上前途未卜的自拍之旅。

幾天後的晚上,我一個人到西門町重看《成名在望》,我太愛這部電影了,非要趁下檔前再去溫習一次。主角是個未成年的音樂記者,他奉《滾石雜誌》之命和一個搖滾樂團巡迴上路,做第一手的紀實報導,當旅程結束,他的生命也產生了質變。

這樣的故事完全打動了我,誰不希望一生中能有一段類似的經歷呢?流浪的公路、喧騰的搖滾樂、男兒的友誼,還有好多漂亮的女生。

我一邊哼著劇中那首〈Tiny Dancer〉,一邊走到峨眉停車場發動摩托車,騎到辛亥隧道前,口袋裡的手機忽然響了,我在路邊臨停,一看是個不認識的電話號碼。我平時很少會接到身分不明的來電,而保險公司也不會在這種時候還打來騷擾吧?我心頭一凜,莫非這是?

接起電話,對方是個女生,聲音聽起來年紀和我們差不多。

「請問,你們有在《破報》刊登尋團啟事嗎?」

「有的!那是我們沒錯。」

「你們的紀錄片開拍了嗎?」

「還沒,一直還沒找到樂團,請問妳是?」

「喔,我是樂團的朋友,幫他們打來問問看,請問,你聽過濁水溪公社這個樂團嗎?」

流動的時間在那一刻靜止了,整個世界在我周圍凝結下來,我可以透過一種抽離的視角看見自己杵在隧道前,一動也不動。半晌後我回魂過來,女生說主唱想和我們聊聊,我記下他的手機號碼,用最快的速度飆回公寓,拿起市話撥到毛致新他家。

「喂!你猜怎樣,剛剛有樂團打來了!」

1976?甜梅號?骨肉皮?瓢蟲?他把水晶旗下的樂團全部猜了一輪。

「通通都不對!你就猜個最不可能的!」

「該不會……該不會是濁水溪公社吧?」

我們在電話線兩端大笑了好久好久,一時說不出話了,是小時候那種純粹的笑,當下就只有快樂,再無其他的了。

倘若我倆第一次開畢製會議時搖滾上帝從天而降,祂說:「來,你們最想拍哪一個樂團?我來幫你們達成願望。」我們會異口同聲道:「濁水溪公社!」因為那夥人實在太獨樹一格,太具衝突性了,台灣的音樂史上沒有前例可循,正是每個紀錄片導演求之不得的主題,當然,我們也都是他們的粉絲。

高二那年我在台南的一家小唱片行買下「台灣地下音樂檔案」系列的《肛門樂慾期作品集》,我是被側標上這段誘人的文字所吸引:

超乎想像的、歇斯底里的、不可思議的濁水溪公社

整段文案絲毫沒有關於樂團的介紹,或是曲風的描繪,可愈是這樣,愈能勾起青少年那源源不絕的好奇心。

濁水溪公社「詛咒」,出自「虎年春吶現場合輯」(水晶出版1998)

濁水溪公社最初籌組的目的只是為了上台發洩、搞點破壞,動機是很原始的。他們總是將態度放在技術之前,彈奏的技巧粗糙,錄音的品質也很抱歉,對他們來說,音樂本身並不是重點,重點反而是音樂傳達出的「訊息」,包括濃烈的本土意識、對社會現狀的批判,以及對底層農工的關懷。

他們敢怒又敢言,解嚴後的街頭運動無役不與:野百合學運、終結萬年國會、反軍人干政、反核。每一場戰役中他們一手奏著土製的龐克樂,一手揮舞反抗的旗幟,站在第一線衝撞保守的勢力。

那些不修邊幅的歌曲就像一枚枚思想的炸彈,丟到舞台上爆破威力十足,總是荒腔走板的演出漸漸成了他們的一種特色,過程充斥著感官暴力與各種低俗的趣味,刺激著主流社會那條敏感的神經,不斷挑戰衛道人士的底線。

「不過是一群不學無術的壞痞子!」他們很容易招惹來這種評價,妙的是,草莽的面貌下,濁水溪公社是一群台大的菁英,聰明如他們,音樂不小心愈玩愈好了,走過志在惡搞的草創期,第二張專輯《台客的復仇》技驚四座,無論概念與內涵都替台客搖滾開創了新的紀元。

2000年野台開唱最後一天,最終的團序是:四分衛、五月天、脫拉庫、閃靈、濁水溪公社。三個月後,在我們萬念俱灰時,那個壓軸樂團竟然自己找上門了,你說,生命這件事是不是充滿了驚奇?

濁水溪公社貌似惡搞,其實技驚四座。樂團的主唱綽號叫小柯,打給他之前,我好好做了一番心理建設,畢竟等等要交手的可是台上那個凶神惡煞,沒料到,他說話相當客氣,聽起來就像個讀書人,他說那天打來的是他女朋友,接著問了一些我們拍攝的想法,最後決定當面談一談。

「師大附近的地社你們知道嗎?地下社會。」

「知道!我們常去。」

十月二十九日,那天是禮拜天,晚上八點,我和毛致新並肩站在地下社會的入口,腳下是那座通向地下室的黑色樓梯,兩人的心怦怦地跳,同時深呼吸了一口氣,一起走了下去。昏暗的空間裡,隱約有個人影坐在角落的方桌旁邊,是整間酒吧唯一的客人。

難道,搖滾樂手都這麼準時的嗎?

我們走近一看,是小柯沒錯!他穿著格子襯衫和牛仔褲,坐在那張Joy Division海報的下方,親切地和我們打招呼,和春天吶喊的那個暴徒簡直判若兩人。我們點了啤酒,他要了一杯維也納咖啡,(我暗驚,台客教主不是該喝個台啤之類的嗎?)三個人天南地北聊了起來。

幾杯啤酒下肚,我們鼓起勇氣探問了幾項樂團的傳奇事蹟,那些匪夷所思的事,在他講來一派雲淡風輕。其中一樣是,他因敗壞校譽被台大退學,後來又考了回去,目前仍在法律系讀書,和我們同樣是明年畢業。

禮拜天晚上,酒吧的生意清清淡淡,一直不見其他客人下來,這裡彷彿成了我們的祕密基地。三人聊了良久,我看著身旁的他,一方面覺得超現實,一方面卻覺得熟悉無比,就好像一見如故,我們確實藉由音樂認識他很久了。

回到明亮的地上世界,小柯向我們揮了揮手,騎著他的50cc摩托車走了。那輛摩托車、地社樓上賣蚵仔煎的小吃店,還有師大周遭的巷弄,往後都會出現在我們的紀錄片裡;而再過六十三天,我們會和濁水溪公社重返地下社會,在〈卡通手槍〉的旋律中,送走我們相遇的二十世紀。

沒有留言:

張貼留言